为何食明禄的汉将跪得比韭菜还快, 倒是喝马奶长大的外族殉了国?

本文陈述内容皆有可靠信源,已赘述文章结尾

那只海东青,是李自成手下特使从塞北带来的,据说是为了献给大顺的新主子。

可就在它被放飞那天,箭从城头射出,惊得它直冲云霄,再也没回来。

这一幕,发生在1644年农历三月初,北京以西的宁武关。

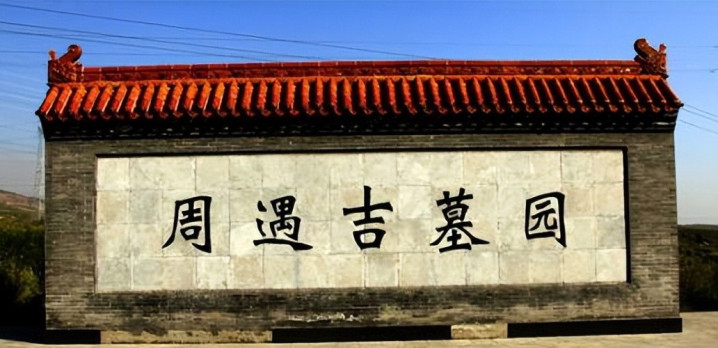

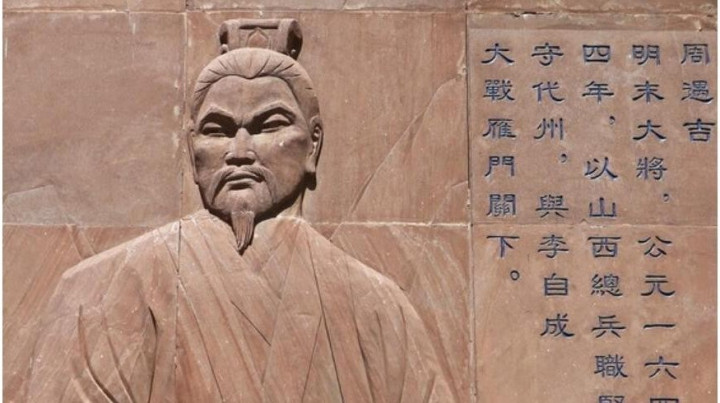

不同于其他地方的明军早已四散,这儿的守将周遇吉还在死守。

箭是从他夫人刘氏手下射出去的。

那天,风很大,屋顶上红衣猎猎。

她带着二十多个娘子军站在屋脊,箭囊射空后,竟然点燃了身上衣裙。

火光一闪,整座城仿佛都沉了下去。

说起来,那时候的明朝,已经摇摇欲坠了。

黄河以南,流民成灾。

北边的清军虎视眈眈。

朝廷没钱,军队没粮,文官互相掣肘,武将被当炮灰。

很多地方的守军,甚至还没打,就先投了。

但偏偏在这乱局里,几个出生“外族”的边将,硬是撑到了最后。

那么,这到底是怎么回事呢?

周遇吉是蒙古族,从小在边地长大。

他祖父传下来的那把弯刀,一直挂在他床头。

宁武关守军本来就不多,最多六千人,战马不够,火药也不够,连地砖都撬下来铸成炮弹。

可这个总兵愣是顶住了李自成的三轮猛攻。

他的对面,是李自成手下最能打的刘宗敏。

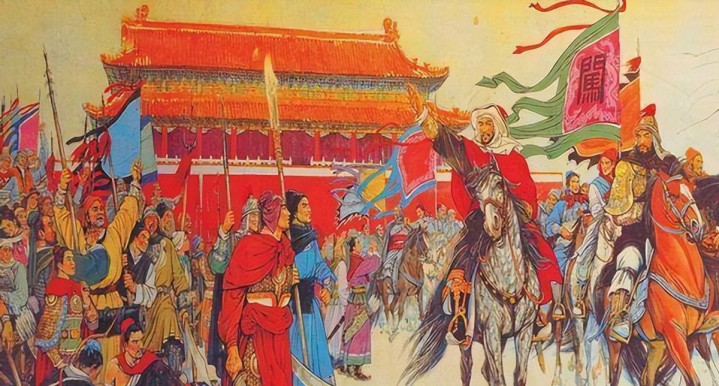

那时候李自成已经声势大振,沿黄河一路打进来,许多明军一听到“闯王来了”,就扔下武器跑。

可是宁武关死死顶着,李自成气得发青,说:“这关口像块死骨头。”

死骨头,咬不动。

周遇吉不是一个人。

他的夫人刘氏,带着女兵;他的士兵,把马骨熬汤当饭吃;他的炮兵,把夫人陪嫁的鎏金佛龛熔成铅弹。

他说:“草原的狼,认准头狼就跟到底。”

可惜的是,他认的“头狼”,已经不在了。

那会儿,明朝皇帝崇祯正在北京煤山上徘徊。

而本应支援周遇吉的大同总兵姜瓖,已经悄悄写好降表,准备迎接闯军进城。

姜瓖是个典型的“识时务者”。

他祖父曾给俺答汗献过哈达,父亲在魏忠贤那儿混得风生水起。

这次,他干脆写了三份降表,一份投李自成,一份预备给满清,还有一份藏着,看情况再说。

他说:“多折几道,将来跪着更顺。”

这不是笑话,而是当时很多人的活法。

姜瓖的家将曾劝他:“周遇吉那边扛不住了,要不要出兵?”姜瓖只说了一句:“且等。”等到的,是城破那天,他的管家带着三十车粮草,给闯军做向导。

城破后,周遇吉全身中箭,像个刺猬倒在城头。

他夫人早已化为火炬,娘子军无一投降。

这不是例外。

从永昌卫的祁秉忠,到太原的虎子威,从辽东的马允升,到延安的刘光祚,这些蒙古出身的明军将领,在大厦将倾时,没有一个退。

很多人家族已经在明朝服役几代,早就不讲什么“异族”了。

他们的家书里写着:“臣本胡虏,世受明恩,今以死报。”

当然了,不是所有蒙古将领都这样。

也有人投降了。

但从整体看,那些世袭驻守边关的“夷丁”部队,整体上的忠诚度,反而比中枢的汉族文武更高。

这事儿,说起来挺刺耳。

但档案翻开一页页看,就是这么回事。

比如大同副将刘允勋,蒙古刘氏,世居瓦剌后裔。

他和姜瓖不合,李自成攻城时他拒不投降,被反叛的部队围杀。

太原的虎大威,在城破前,坚持巷战三日。

最后自焚。

比起这些人,很多汉族将领的表现就显得...怎么说呢,不那么硬气。

有的直接开门投降,有的投降后还反过来打原来的同袍。

其实也不能全怪他们。

那会儿,朝廷根本管不到边军。

粮饷断了,兵源散了。

孙传庭在潼关拼死一战,结果连补给都没有。

更别说其他人了。

可就是在这种情况下,那些“边地胡人”,反而撑住了。

不是因为他们更高尚,而是因为他们没得选。

他们的根在这儿,他们的荣誉、家庭、祖坟,全都与这座王朝绑在了一起。

明朝亡了,他们也没别的地方可去。

而那些能投降、能转身的人,多数是体制内的“聪明人”。

他们看得更清楚,也准备得更早。

九个月后,姜瓖第三次换门庭,把一份金线绣的山西舆图献给了多尔衮。

从那之后,再也没人敢当他是“明将”。

参考资料:

顾诚,《南明史》,中华书局,2000年。

王春瑜,《明末农民战争史稿》,人民出版社,1982年。

《明实录·崇祯实录》,中华书局整理本。

杨际开,《明季北略》,中华书局,1983年。

《大同府志》,清乾隆年间刻本。